研究内容紹介

=>テーマ1:第四世代軽水炉の設計研究(炉物理+伝熱流動+燃料ふるまい)

サブテーマ:核データの評価研究はこちら

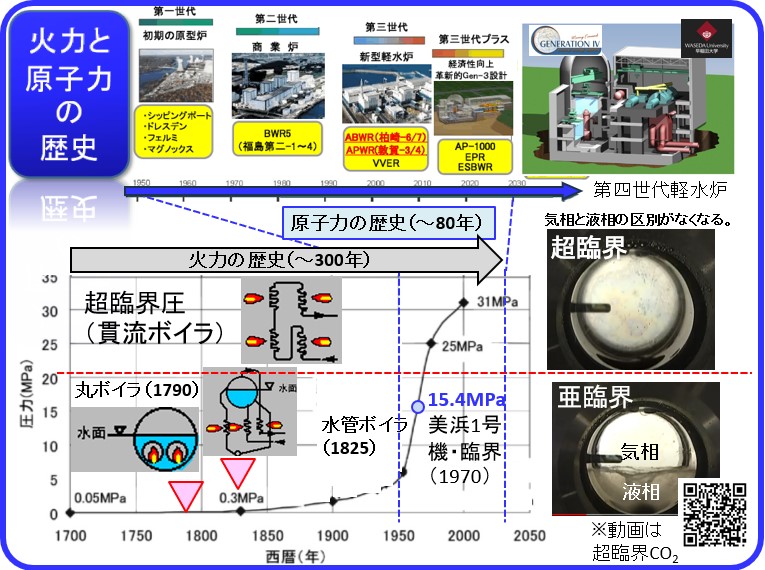

現在、世界で稼働している軽水炉の多くは1960年代以降に当時の火力発電技術を活用して開発された「第二世代」の軽水炉と、主にその安全性を向上した「第三世代」の軽水炉(1990年代以降)です。最近ではさらに安全性を向上した「第三世代+」炉が一部の国で稼働し始めました(事故を起こした福島のプラントは第二世代)。その次が私達が研究している「第四世代」の原子炉です。第三世代+までの原子炉は、基本的な発電性能は1960年代当時からあまり向上していません(発電効率は約33%→35%)。これはタービンを回すために使われている蒸気の温度と圧力が低いためです。原子炉の炉心は化学反応の5,000万倍に達する高エネルギーを発生させますが、温度と圧力の低い通常の蒸気はこのエネルギーを効率良くタービンに伝えることができません。

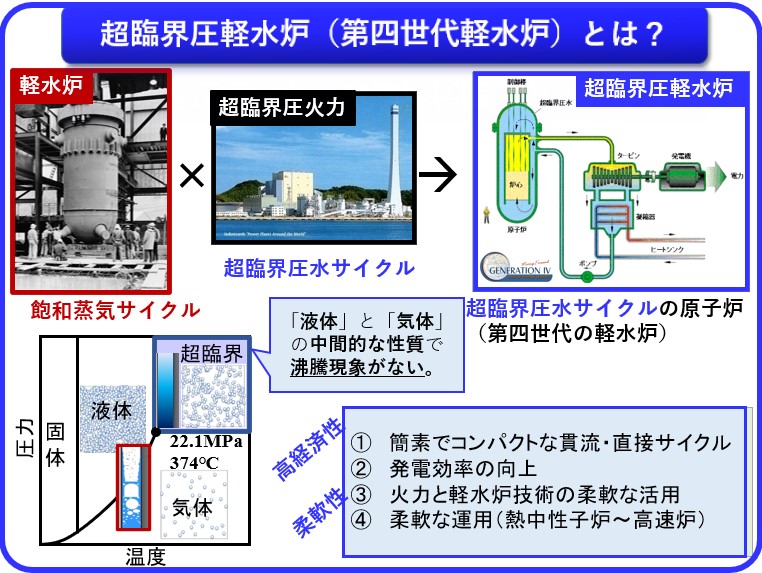

火力発電ではこの問題を克服するために、1950年代以降に急速に運転温度と圧力を向上し、日本では1969年以降「超臨界水」を用いて発電するようになりました。水は約374℃、220気圧の「臨界点」を超えると“沸騰”しなくなります(液体と気体の区別がなくなります)。このような水を超臨界水と呼びます。火力発電では、超臨界水でタービンを回すことで、蒸気の持つ力を極限まで引き出して、40%以上の高い発電効率を達成しています。日本では現在、100基以上の火力発電プラントが超臨界圧で運転しています。

これと同じように、原子炉の冷却に超臨界水を用いるのが「超臨界圧軽水冷却炉(Supercritical Water cooled Reactor: SCWR)」です。「第四世代」の軽水炉と呼ばれています。 さらに、炉物理計算をやってみると、この炉は原子炉の中を飛び交う中性子のエネルギーを高めた「高速炉」としての性能が高いことも分かりました。 高速炉は通常の原子炉に比べてウラン資源の消費量を約1/100に低減できます。そこで、研究室では炉物理計算シミュレーションと伝熱流動計算シミュレーションを結合させ、超高性能の第四世代軽水炉(発電効率約44%の高速炉)の設計研究を行っています。 詳しくは先日の未来シンポジウムでの講演内容ををご覧ください→

こんな人に向いています・・・

・商用炉と同じ原子炉の炉心設計手法を学んでみたい(日本の大学で唯一です)。

・実際の発電所の設置(変更)許可申請書を読めるようになりたい。

・炉物理、伝熱流動、燃料ふるまい等を幅広く勉強してそれらを組み合わせた研究をしたい。

・バーベキューは嫌いじゃない。

近年のOBOG進路・・・

日立製作所、東芝プラント、日揮、三菱総合研究所、東京電力(4)、PwCあらた有限責任監査法人、博士後期課程