研究内容紹介

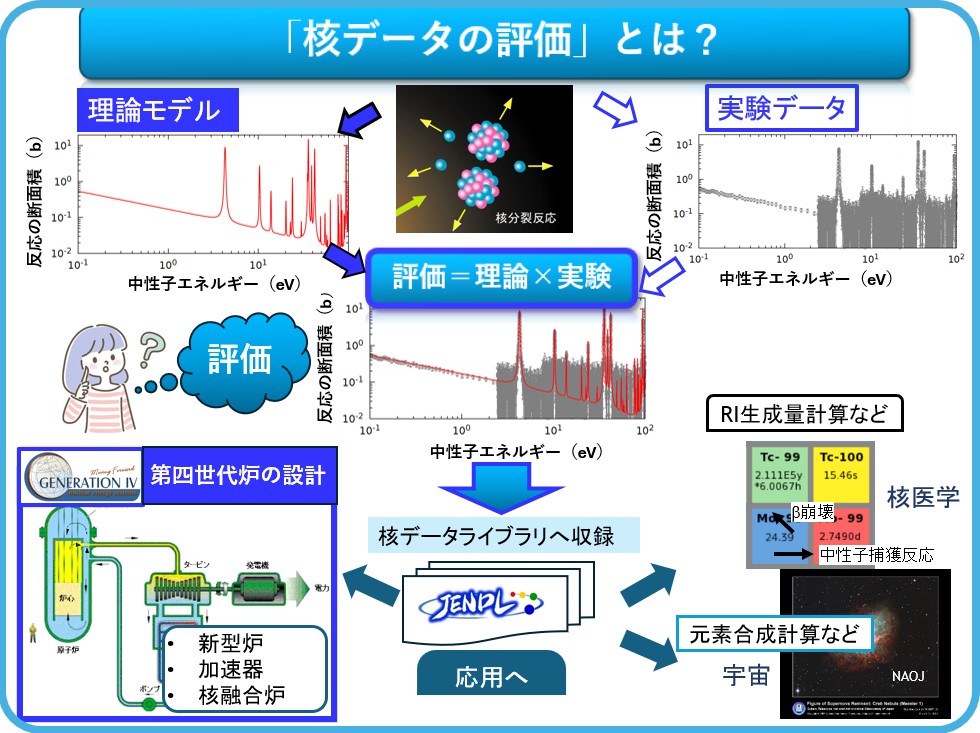

=>テーマ1 サブテーマ:核データの評価研究

核データとは: 一般に、分子と分子の反応を「化学反応」と呼びます。一方、原子核が様々なモノと反応することを「核反応」と呼びます。例えば、中性子、陽子、光子などと反応します。このとき、反応の起こりやすさを「核反応の断面積」と呼び、様々な原子核が起こす様々な反応の断面積が実験によって調べられ、「断面積データ」として整理されています。原子炉の炉心では、核燃料(主にウラン235)が中性子と反応して2個以上の原子核に分裂します。これを「核分裂反応」と呼びます。このとき、ウラン235は様々なパターンで2個の原子核に分裂しますが、どのような割れ方をするのかについても実験によって系統的に調べられていて、核分裂で生成される原子核の「生成割合」(核分裂収率)としてデータベースが整理されています。これらのように、どのような核反応がどのような確率で生じて、どのようなものが生成されるのかについて体系的にまとめられたものを「核データ」と呼んでいます。

しかし、核物質の中には扱いが難しいものや、不安定で直ぐに崩壊してしまうもの等もあるため、全ての核データを実験で求めることはできません。また、これまでに様々な核反応の「理論」が提唱されてきましたが、核反応はとても複雑なため、全ての核物質の様々な核反応を正しく予測できる理論は未だにありません。このように「実験」も「理論」も不完全です。

そこで、実験と理論それぞれの足りない部分を互いに補うように組み合わせることを「核データの評価」と呼んでいます。この研究では、最新の実験データと最新の理論を組み合わせて、新型炉の設計等に必要な新しい核データの評価等に取り組んでいます。

こんな人に向いています・・・

・「実験」と「理論」を組み合わせる研究がしたい。

・原子核反応に興味がある。

・世界の四大核データライブラリの一つ(JENDL)に自分の研究成果を反映したい。

・バーベキューは嫌いじゃない。